Les bandhas en yoga – Comprendre les verrous énergétiques du Hatha Yoga

Les bandhas sont trois verrous énergétiques parmi les techniques les plus anciennes du Hatha Yoga. Souvent mal compris aujourd’hui — et réduits à de simples contractions musculaires — ils étaient, pour les yogis médiévaux, des pratiques centrales destinées à agir sur le prana et à élever la conscience. Dans cet article, nous explorerons la véritable signification des bandhas, leurs effets énergétiques et physiologiques, ainsi que la manière de les pratiquer correctement.

Pourquoi les bandhas sont la clé pour comprendre le Hatha Yoga

Les trois bandhas sont un aspect méconnu, mais pourtant central du yoga corporel. Ces «verrous» comptent parmi les toutes premières techniques de yoga physique jamais décrites (Mallinson & Singleton, 2017).

Pourtant, ils ne sont « physiques » qu’en apparence : les anciens yogis utilisaient leur corps comme un instrument en vue d’agir sur les forces subtiles qui animent la dimension matérielle — le prana. À leur époque, c’était une pratique véritablement révolutionnaire.

Les bandhas faisaient partie des très rares techniques corporelles pratiquées par les premiers yogis — près d’un millénaire avant que le yoga ne devienne une pratique posturale. Ils constituaient le cœur même du Hatha Yoga ancien : non pas des techniques auxiliaires, mais l’essence même de la voie (Mallinson & Singleton, 2017).

Peu de lignées modernes leur accordent aujourd’hui la valeur que leur donnaient les yogis médiévaux. Dans cet article, nous verrons ce que les bandhas signifiaient réellement dans la tradition ancienne — et pourquoi leur sens a été presque entièrement réinterprété dans le yoga moderne dynamique.

Que sont les bandhas ? Définition, sens et symbolisme

Le mot sanskrit bandha vient de la racine « bandh », qui signifie lier, attacher ou fixer. Souvent traduit par « verrou », il évoque aussi une idée de lien ou de connexion — quelque chose qui à la fois retient et unit.

Étroitement lié au mot mudra — qui signifie littéralement « sceau » — bandha partage le même principe énergétique : sceller la force vitale (prana) à l’intérieur du corps afin d’éviter sa dissipation. Dans la tradition, les bandhas sont intimement liés à la rétention du souffle (kumbhaka), moment clé où l’énergie peut être stimulée, stabilisée et dirigée.

Selon l’Amritasiddhi — le tout premier texte à décrire les bandhas — le but est de verrouiller le souffle, le prana, dans l’abdomen, pour qu’il circule vers l’intérieur et favorise l’intégration plutôt que la dispersion. Le corps devient ainsi un récipient scellé, un creuset où la force vitale se raffine et se stabilise.

Les sources historiques des verrous énergétiques

L’Amritasiddhi, le texte fondateur du proto-Hatha Yoga datant du XIᵉ siècle, décrit le maha bandha comme l’une de ses trois techniques principales. Au fil des siècles, à mesure que de nombreux traités de Hatha Yoga ont été composés, les verrou énergétique sont restés au cœur de la pratique yogique.

Dans l’Amritasiddhi, le maha bandha est décrit comme la combinaison du verrou du menton (jalandhara bandha) et du verrou de la racine (mula bandha). Quelques siècles plus tard, le Dattatreya Yoga Shastra du XIIIᵉ siècle introduit un troisième verrou : le verrou abdominal (uddiyana bandha).

« Les yogis atteignent la maîtrise de ce Grand Sceau au moyen du Grand Verrou, dont la fonction est de maintenir le souffle à l’intérieur du corps. »

Amrtasiddhi 12:1 (Mallinson, 2011)

La Hatha Yoga Pradipika du XVᵉ siècle explore en détail les trois verrous, et la Gheranda Samhita du XVIIᵉ siècle fait de même, en les intégrant dans sa section consacrée aux mudras. Ces textes, parmi d’autres, louent unanimement les bandhas comme des pratiques essentielles à la voie du Hatha Yoga.

En parallèle, cet enseignement n’a jamais disparu du terrain. Dans les lignées modernes de Hatha Yoga restées fidèles aux racines de la tradition, ces techniques ont continué à se transmettre sans interruption. Ma propre lignée — celle du Satyananda Yoga — en fait partie.

Ces verrous traversent tout le chemin du yoga : présents dès les premières étapes, ils demeurent essentiels jusque dans les pratiques les plus avancées. Le verrou du menton et le verrou de la racine font partie de chaque cours à Yoga & Méditation Paris, exactement comme le prescrivent les premiers textes — afin de retenir le prana pendant la rétention du souffle.

Comment pratiquer les trois bandhas -Instructions complètes

Voyons maintenant comment exécuter chacun des trois verrous avec justesse. Les principes sont simples, mais la précision fait toute la différence.

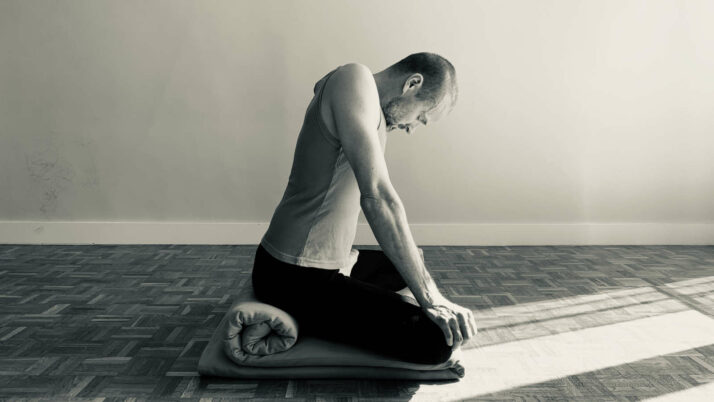

Jalandhara bandha — Le verrou du menton

- Asseyez-vous dans une posture de méditation stable, comme sukhasana, siddhasana ou padmasana. Il est conseillé de vous asseoir sur un coussin afin que les hanches soient légèrement surélevées par rapport aux genoux.

- Placez les mains sur les genoux, paumes tournées vers le bas.

- Penchez-vous vers l’avant en redressant les bras et en verrouillant les coudes. Laissez le poids du haut du corps reposer sur les bras tout en soulevant les épaules.

- Avancez la tête et abaissez le menton vers la poitrine, en le pressant légèrement dans le creux entre les clavicules.

Avoir un coussin à la bonne hauteur est essentiel pour trouver une position qui permette de se pencher en avant confortablement et de rester soutenu par les bras verrouillés sans aucun effort. Si la posture est juste, vous pouvez demeurer complètement détendu et retenir votre souffle aisément, à pleine capacité.

Uddiyana bandha — Le verrou abdominal

Le verrou abdominal est le plus avancé des trois, car il se pratique toujours après une expiration complète, poumons vides. La position de base est celle du verrou du menton.

- Asseyez-vous dans une posture de méditation confortable.

- Expirez complètement.

- Prenez jalandhara bandha selon les instructions ci-dessus.

- Aspirez l’abdomen vers l’intérieur et vers le haut en soulevant le diaphragme, comme si vous aspiriez le ventre vers la colonne vertébrale et sous la cage thoracique.

- Restez dans le verrou aussi longtemps que vous pouvez retenir le souffle vide.

- Lorsque vient le moment de relâcher, détendez d’abord l’abdomen, puis redressez la tête et le buste.

- Attendez quelques secondes avant d’inspirer de nouveau.

Sortez du verrou lentement et en pleine conscience. Si vous inspirez trop vite, il n’est pas rare de tousser. Il est essentiel de pratiquer toutes les rétentions de souffle à jeun — et cela est particulièrement vrai pour les rétentions externes (bahya kumbhaka).

Mula bandha — Le verrou racine

Le dernier des trois verrous est le verrou racine.

- Asseyez-vous dans une posture de méditation stable et confortable.

- Portez votre attention sur le plancher pelvien — la zone autour du périnée, des organes génitaux et de l’anus.

- Contractez consciemment le plancher pelvien et maintenez la contraction fermement.

Pour augmenter la pression sur le périnée, vous pouvez adopter la posture de méditation siddhasana, avec un talon appuyant contre le périnée. Cela permet de maintenir une pression continue sans effort.

Il existe certaines divergences entre les écoles de yoga quant aux muscles précis du plancher pelvien qui doivent être contractés. Les traditions plus récentes, influencées par l’anatomie moderne, ont tendance à donner des instructions détaillées sur les muscles à isoler. C’est particulièrement vrai pour les versions destinées aux femmes, qui comportent des précisions anatomiques totalement absentes des descriptions traditionnelles.

Les instructions originales, toutefois, telles qu’on les trouve dans l’Amritasiddhi puis dans la Hatha Yoga Pradipika, se contentent d’indiquer que le yogi doit contracter le périnée (et y presser le talon), ainsi que contracter l’anus.

« Voici le verrou Uddiyana : parce que le souffle s’envole dans la sushumna lorsqu’il est contenu par ce verrou, les yogis disent que cette pratique est appelée Uddiyana. »

Hatha Yoga Pradipika 3.59 (hathapradipika.online)

Aller plus loin dans la pratique

Si ces réflexions vous parlent, nous partageons chaque semaine des articles approfondis sur le yoga et la méditation.

Maha bandha ou tri-bandha – Les pratiquer ensemble

La pratique simultanée des trois verrous est appelée maha bandha, « le grand verrou ». C’était l’une des trois techniques enseignées dans l’Amritasiddhi. Dans cette première version, toutefois, le verrou abdominal (uddiyana bandha) était encore absent, et le maha bandha se pratiquait pendant la rétention interne du souffle.

Dans les traditions ultérieures, le maha bandha a évolué pour inclure également le verrou abdominal, et il en est venu à se pratiquer poumons vides. Cette forme plus complète est parfois désignée, dans les traditions modernes, sous le nom de tri-bandha — « les trois verrous ».

La rétention du souffle est une partie essentielle de la pratique, indissociable des verrous eux-mêmes, puisque le but des verrous est précisément de contenir le souffle — et, avec lui, le prana.

En pratique, les bandhas sont omniprésents dans le pranayama. Dans notre tradition — le Yoga de Swami Satyananda. A titre d’exemple, bhastrika pranayama s’effectue avec une rétention interne du souffle, accompagnée du verrou du menton et du verrou racine. Kapalbhati pranayama, quant à lui, utilise la rétention externe avec les trois bandhas réunis.

Dans le yoga avancé de notre lignée, le kriya yoga, les verrous du Hatha Yoga trouvent d’ailleurs leur pleine expression.

Celui qui pratique régulièrement le verrou racine est expert en yoga. Il doit presser son anus avec son talon et contracter vigoureusement son périnée à plusieurs reprises, de sorte que son souffle se dirige vers le haut.

Unis grâce au verrou racine, les souffles ascendants et descendants, ainsi que le nāda et le bindu, accordent assurément la réussite complète dans le yoga.

Dattatreya Yoga Shastra 3.5.7 (Mallinson, 2013)

Réchauffée par ce feu, la kundalini endormie s’éveille. Comme un serpent frappé par un bâton, elle siffle et se redresse. Puis, tel un serpent qui entre dans son trou, elle pénètre dans le canal de Brahman. C’est pourquoi les yogis devraient pratiquer régulièrement le verrou racine (mula bandha).

Hatha Yoga Pradipika 3.57-3.58 (hathapradipika.online)

Bienfaits des bandhas

Bienfaits énergétiques

Les textes sanskrits du Hatha Yoga décrivent les bandhas comme des techniques permettant de contenir le souffle — et avec lui, l’énergie subtile, le prana, qui y réside. Les bandhas ont pour but de diriger ce prana dans la sushumna nadi, le canal énergétique central situé le long de la colonne vertébrale.

Lorsque le prana — sous la forme de l’énergie kundalini — pénètre dans la sushumna, il propulse le pratiquant vers des états de conscience plus élevés et, en fin de parcours, vers la réalisation de sa véritable nature.

Les recherches modernes confirment ces descriptions traditionnelles

Une étude publiée en 2022 dans Frontiers in Psychology a examiné 80 pratiquants de yoga tantrique de la tradition Ananda Marga. Elle a montré que des sensations d’énergie montant le long de la colonne vertébrale, de chaleur, de lumière et de contractions musculaires spontanées étaient fréquentes pendant la méditation. Ces phénomènes correspondent étroitement à ce que le yoga classique décrit comme la circulation du prana dans la sushumna nadi — des expériences souvent cultivées à travers les bandhas et le pranayama.

Il y a quelques années, j’ai réalisé une enquête informelle auprès de 76 pratiquants expérimentés de ma propre lignée. Les résultats allaient dans le même sens : des expériences énergétiques marquées étaient courantes, suggérant que ces manifestations font naturellement partie d’une pratique yogique profonde, plutôt qu’elles ne représentent des exceptions rares ou pathologiques.

Les effets physiologiques des verrous

Bien que les bandhas aient une intention avant tout énergétique, ils produisent aussi des effets physiologiques mesurables sur le corps — en particulier sur les systèmes cardiovasculaire, respiratoire et nerveux. Associés à la rétention du souffle, ils modifient profondément la chimie interne, le rythme cardiaque et le tonus nerveux (Zaccaro et al., 2018).

Jalandhara bandha

La légère pression exercée sur la gorge et le sinus carotidien stimule les barorécepteurs, activant le nerf vague. Cela entraîne une dominance parasympathique, qui ralentit le cœur et fait baisser la tension artérielle.

La pratique améliore aussi la variabilité du rythme cardiaque (HRV), un indicateur d’équilibre émotionnel et physiologique.

Les chercheurs modernes comparent ce mécanisme aux manœuvres vagales utilisées en médecine pour apaiser le rythme cardiaque.

Uddiyana bandha

Pratiqué sur poumons vides, il masse les organes abdominaux, stimule la digestion et tonifie le diaphragme.

La compression abdominale interne modifie le retour veineux et réinitialise l’activité des barorécepteurs, favorisant l’adaptabilité cardiovasculaire.

Il améliore également l’efficacité respiratoire en renforçant le diaphragme.

Mula bandha

Active les muscles du plancher pelvien et le plexus parasympathique sacré, renforçant la stabilité et l’ancrage.

Renforce les muscles périnéaux et abdominaux profonds, favorisant un bon fonctionnement pelvien et un équilibre de l’énergie sexuelle.

Les textes traditionnels associent cette pratique à l’éveil de la kundalini, ce qui correspond, dans une lecture moderne, à une activation neuromusculaire ascendante.

Mon ressenti personnel est que le verrou de la racine induit une détente profonde tout en stimulant des sensations énergétiques dans le plancher pelvien.

Le pouvoir de la rétention du souffle (Kumbhaka)

Dans le Hatha Yoga, bandha et kumbhaka sont indissociables. Sans la rétention du souffle, les verrous perdent une grande partie de leur profondeur et de leur sens. C’est pendant la suspension prolongée du souffle que se produisent les transformations physiologiques et énergétiques.

- La rétention interne (antara kumbhaka) augmente momentanément la pression thoracique et abdominale, influençant la circulation sanguine et activant les réflexes vagaux qui ralentissent le cœur et apaisent le système nerveux.

- La rétention externe (bahya kumbhaka) provoque une légère hypoxie temporaire — réduisant l’apport en oxygène et stimulant la tolérance au dioxyde de carbone (CO₂).

Cet état modifie la chimie du cerveau, augmentant l’activité alpha et thêta, associée à la méditation et aux états de conscience élargie.

Les études menées sur des pratiquants avancés montrent une baisse de la consommation d’oxygène, un ralentissement du rythme cardiaque et une meilleure synchronisation entre la respiration et les rythmes cérébraux — un état de véritable immobilité métabolique.

Pour approfondir ce sujet, consultez notre article : « Que se passe-t-il dans le corps lorsque vous retenez votre souffle ? »

Mon expérience subjective de la rétention du souffle avec les bandhas

J’ai appris à aimer la rétention du souffle avec les bandhas. Lorsque le verrou du menton est juste, il devient pour moi étonnamment apaisant — presque une posture de repos assis. La tête inclinée vers l’avant, appuyée contre la gorge, calme immédiatement tout mon système. C’est une position qui me permet de prolonger les rétentions sans effort.

Le verrou abdominal m’a demandé davantage de temps pour en saisir la beauté. Ce n’est qu’en développant de longues rétentions externes que j’ai commencé à l’apprécier pleinement. À ce moment-là, il semble amplifier les processus physiologiques et psychologiques déclenchés par la suspension du souffle.

En ajoutant le verrou racine, je ressens comme une scellée du souffle dans le torse, donnant l’impression de devenir un récipient fermé, stable et profondément centré.

Conseils pratiques pour apprendre les verrous sans effort

La meilleure façon d’apprendre les verrous yogiques est de les utiliser lors des rétentions de souffle en pranayama, exactement comme cela se faisait dans le Hatha Yoga traditionnel.

Pratiquez le pranayama après vous être échauffé avec des postures afin d’augmenter le calme et la sensibilité. Après une telle préparation, il devient beaucoup plus facile de retenir le souffle. Et lorsque vous êtes capable de le retenir un certain temps sans effort, vous pourrez ressentir les sensations agréables induites par les verrous.

Les bandhas dans le yoga moderne – Réinterprétations et verrous additionnels

Dans le yoga postural moderne, les verrou énergétique sont souvent mal compris. Ils sont généralement présentés comme des contractions des muscles profonds destinées à stabiliser les postures physiques.

À la veille du yoga postural, la fonction des bandhas était encore intacte

Même dans la Hathabhyasapaddhati du XVIIIe siècle — un texte pré-moderne qui décrit plus de 112 postures enchaînées, orientées vers la force, dont plusieurs utilisant des cordes et des imitations animales — les bandhas demeurent fermement ancrés dans leurs rôles traditionnels. Ils y apparaissent toujours comme des outils centrés sur le souffle, destinés à la rétention et à l’ascension de l’énergie, bien distincts de la dimension physique des postures, même à la veille du tournant postural du yoga (Birch & Singleton, 2019).

L’apparition des verrous additionnels : hasta bandha et pada bandha

Dans le yoga postural moderne, deux « verrous » supplémentaires sont parfois ajoutés aux trois classiques : le verrou des mains (hasta bandha) et le verrou des pieds (pada bandha).

Ces ajouts n’ont aucun équivalent dans le Hatha Yoga traditionnel. Ils représentent des tentatives du XXᵉ siècle pour réinterpréter l’idée ancienne de bandha dans un cadre axé sur l’alignement postural et le contrôle musculaire. Les verrous des mains et des pieds s’intègrent parfaitement dans cette vision contemporaine, où la fonction d’un verrou devient purement physique.

Cette réinterprétation passe toutefois à côté du sens historique. Lorsque les véritables bandhas ont été enseignés et pratiqués pour la première fois, le yoga postural n’existait pas encore — il n’apparaîtra presque mille ans plus tard. En réalité, le yoga postural qui domine aujourd’hui la scène occidentale doit davantage son existence à la gymnastique européenne et à la culture physique du début du XXᵉ siècle qu’à la psychophysiologie yogique dont sont issus les bandhas.

Erreurs fréquents

Réduire les bandhas à une action purement physique

L’une des erreurs les plus répandues — commise par la grande majorité des enseignants de yoga contemporain — consiste à réduire les bandhas à de simples contractions musculaires, dissociées de la rétention du souffle.

Dans la tradition, bandha et kumbhaka sont indissociables : le rôle du verrou est de sceller le prana à l’intérieur du corps pendant la suspension du souffle.

Négliger la préparation

Les verrous yogiques sont des pratiques subtiles qui demandent stabilité, calme et sensibilité. Avant de les aborder, il convient d’apaiser le mental et de développer la conscience corporelle ainsi que la concentration, à travers le yoga postural et la méditation. Sans cette base, la dimension énergétique risque tout simplement de vous échapper.

Pratiquer sans digestion suffisante

Les bandhas doivent être réalisés sur un estomac vide, au moins trois heures après un repas. Les rétentions de souffle et la pression abdominale modifient la circulation interne et peuvent devenir inconfortables, voire nocives, après avoir mangé — en particulier dans le cas d’uddiyana bandha, où la pression abdominale est la plus intense.

Éviter les bandhas par peur des effets énergétiques

Certains pratiquants ou enseignants évitent les bandhas par crainte d’effets énergétiques intenses. Cette peur, bien que compréhensible face au manque d’informations fiables, repose souvent sur des récits exagérés.

D’après mon expérience — ayant enseigné ces verrous à des milliers de personnes — ils sont avant tout apaisants. Les effets énergétiques forts ne surviennent généralement que dans des conditions particulières, lors de pratiques intensives de plusieurs heures par jour, notamment en retraite.

Comme le montre l’étude sur la kundalini menée par Maxwell et al., les manifestations énergétiques marquées apparaissent surtout chez les personnes au mental réceptif et détendu, plutôt que chez celles qui forcent les techniques.

A retenir

- Les bandhas ne sont pas de simples contractions musculaires, mais des verrous énergétiques destinés à guider l’énergie vitale.

- Ils comptent parmi les plus anciennes techniques du yoga physique, apparues près d’un millénaire avant le yoga postural moderne.

- Les bandhas et la rétention du souffle sont indissociables : c’est dans kumbhaka que leurs effets prennent toute leur profondeur.

- Leur but est d’orienter le prana vers la sushumna nadi, le canal central de la colonne vertébrale, afin d’éveiller la conscience.

- Les textes fondateurs placent les bandhas au cœur de la voie du hatha yogi.

- Les sensations énergétiques ne sont pas exceptionnelles : de nombreux pratiquants contemporains en témoignent.

- Dans le yoga postural moderne, le sens des bandhas a été réinterprété pour devenir essentiellement physique. Hasta bandha et pada bandha sont des inventions récentes sans équivalent traditionnel.

FAQ – Questions sur les verrous yogiques

Sources

Mallinson, J. (2011). The Amṛtasiddhi: Haṭhayoga’s tantric Buddhist source text.

Mallinson, J. (2013). Dattātreya’s Discourse on Yoga (Dattatreyayogaśāstra): Annotated translation.

Mallinson, J., & Singleton, M. (2017). Roots of Yoga. Penguin Classics.

Birch, J., & Singleton, M. (2019). The Hathabhyasapaddhati: A Seventeenth-Century Manual of Yogic Practice from Maharashtra. Journal of Yoga Studies, 2, 1–93.

Maxwell, J. S., Katyal, N., Barnes, J., Faber, T. M., Kaundinya, S., & Newberg, A. B. (2022). Experiential and physiological correlates of meditation-induced energy sensations in tantric practitioners. Frontiers in Psychology, 13, 942456.

Zaccaro, A., Piarulli, A., Laurino, M., Garbacioru, R., Menicucci, D., Neri, B., Gemignani, A. (2018). How breath-control can change your life: A systematic review on psychophysiological correlates of slow breathing. Frontiers in Human Neuroscience, 12, 353.

Rencontrez votre auteur

Christian Möllenhoff

Professeur de yoga et formateur d’enseignants, Christian est reconnu pour sa pédagogie rigoureuse et inspirante. Il est le professeur principal de l’école Yoga & Méditation Paris, le créateur du site Forceful Tranquility, et l’auteur principal de ce blog.

Approfondir le yoga et la méditation

Nous publions régulièrement des articles de fond sur le yoga et la méditation, fondés sur les textes anciens et l’expérience vécue, et ancrés dans la tradition et la science moderne.

Gratuit · 1 article chaque vendredi · désinscription à tout moment