Qu’est-ce que le Tantra ? – Histoire cachée et lien avec le Yoga

Le Tantra est l’une des traditions spirituelles les plus mal comprises. Certains l’associent à la sexualité, d’autres à des rituels ésotériques, mais son essence va bien au-delà de ces idées. Il a profondément influencé la spiritualité indienne et a joué un rôle crucial dans l’évolution du Hatha Yoga. Pourtant, malgré son influence durable, le Tantra reste entouré de nombreuses idées reçues. Cet article dissipe la confusion, explore ses origines et révèle comment son approche de la spiritualité continue de résonner aujourd’hui.

Le défi de comprendre le Tantra

Peu de mots dans le yoga suscitent autant de mystère—et de confusion—que « Tantra ». En 25 ans de pratique et d’enseignement du yoga, j’ai entendu ce terme à la mode d’innombrables fois. Il apparaît dans les studios, les formations de professeurs et les retraites, toujours entouré d’une aura de mysticisme, de pouvoir et de sagesse cachée. Pourtant, plus je l’entendais, plus j’étais perplexe.

À l’image des Yoga Sutras de Patanjali, le Tantra est souvent cité pour légitimer le yoga moderne—même lorsque le lien est au mieux fragile. Certains le définissent comme une voie de sexualité sacrée, d’autres comme une philosophie d’autonomisation personnelle. Certains insistent sur la magie, les esprits et les divinités, tandis que d’autres mettent en avant les pratiques énergétiques et les mantras.

Face à tant d’interprétations contradictoires, comprendre ce qu’est réellement le Tantra semblait une tâche intimidante. Pendant des années, j’ai cherché à y voir plus clair. Même les autorités spirituelles et les universitaires que j’ai consultés ne parvenaient pas à l’expliquer de manière cohérente.

Dans cet article, je vais démystifier le Tantra et révéler sa véritable place dans le yoga et la spiritualité indienne. Fort de décennies d’expérience—et d’éclairages issus des plus grands spécialistes—je vous propose un guide clair et concret, pour que vous n’ayez pas à tâtonner dans l’obscurité comme je l’ai fait.

Dissiper la plus grande idée reçue sur le Tantra

Avant d’aller plus loin, abordons deux des idées fausses les plus répandues sur le Tantra.

La réputation du Tantra en Occident : une vision hypersexualisée

En Occident, le Tantra est souvent perçu comme une pratique purement sexuelle. Certes, certaines traditions tantriques incluent des rituels sexuels, mais cet aspect ne représente qu’une infime partie des vastes enseignements du Tantra. L’idée que le Tantra est essentiellement axé sur la sexualité est une exagération moderne, façonnée par des réinterprétations récentes plutôt que par les pratiques historiques.

L’un des principaux acteurs de cette transformation est Osho (Bhagwan Shree Rajneesh), un professeur d’université indien devenu enseignant spirituel. Bien qu’il ne soit pas le premier à avoir associé Tantra et sexualité, il a joué un rôle majeur dans la diffusion de cette vision. Osho a reformulé l’énergie sexuelle comme un outil d’éveil spirituel, en faisant un élément central de ce qu’il a nommé le Néotantra.

Osho a fusionné des éléments du Tantra hindou et bouddhiste avec la psychanalyse moderne et la spiritualité New Age américaine. Il a explicitement forgé le concept de « Néotantra », présentant le plaisir sexuel comme un chemin vers la conscience spirituelle (Urban, 2022).

Cela constitue une rupture radicale avec le Tantra classique, où la sexualité—lorsqu’elle est présente—est généralement ritualisée, symbolique et secondaire par rapport aux objectifs plus larges de transcendance et de réalisation de soi. Dans le Tantra traditionnel, le désir n’est pas indulgé, mais transmuté à travers des techniques yogiques et méditatives spécifiques. À l’inverse, le Néotantra considère le plaisir sexuel comme un chemin direct vers le progrès spirituel—une notion étrangère à la philosophie tantrique classique.

L’élève d’Osho, Margot Anand, a encore élargi cette vision, notamment dans les pays francophones, grâce à son système Skydancing Tantra. Ce courant moderne mélange des éléments du Tantra traditionnel, des pratiques énergétiques taoïstes et des mouvements occidentaux axés sur la libération sexuelle, contribuant à ancrer encore davantage l’image sexualisée du Tantra en Occident.

Avec la montée de la sensibilisation au Tantra traditionnel, de plus en plus d’enseignants centrés sur la sexualité utilisent aujourd’hui le terme « Néotantra » pour distinguer leur approche du Tantra classique. Cette distinction est essentielle, car le Néotantra est une création moderne qui puise dans plusieurs influences :

- Tantra hindou et bouddhiste (certains éléments sélectionnés)

- L’alchimie sexuelle taoïste chinoise

- Les mouvements occidentaux de libération sexuelle et les théories psychologiques

- Le Kama Sutra et les traditions érotiques indiennes (qui, ironiquement, ne sont pas tantriques)

La réputation du Tantra en Inde : un stigmate méconnu

Fait intéressant, alors qu’en Occident, le Tantra est hypersexualisé, en Inde, il est souvent perçu de manière très différente—mais pas à cause de son lien avec la sexualité.

Pour beaucoup d’Indiens, le Tantra est associé à la magie noire. Les pratiquants tantriques sont souvent vus avec méfiance, et certains les craignent en raison de leur lien présumé avec des rituels ésotériques et des pouvoirs surnaturels, plutôt qu’avec la sexualité (White, 2003 ; Urban, 2003).

Cette perception provient de certaines sectes tantriques transgressives, dont les pratiques ont progressivement façonné l’image publique du Tantra en Inde. Au fil du temps, ces groupes ont renforcé l’idée que le Tantra est une discipline occulte et dangereuse, éclipsant sa véritable essence spirituelle et philosophique.

Définir le Tantra

Si le Tantra ne se résume pas à la sexualité, alors qu’est-il vraiment ?

La raison pour laquelle tant d’autorités spirituelles peinent à définir le Tantra, c’est qu’il échappe aux catégories strictes. Le Tantra n’est pas une tradition unique, mais plutôt un courant de pensée ou un méta-système qui transcende les étiquettes rigides. En tant que pratiquant de yoga attaché à la précision des mots, je dois l’admettre—essayer de cerner exactement ce qu’est le Tantra me donne mal à la tête.

Mais si je devais le définir le plus simplement possible, je dirais ceci :

« Le Tantra est une approche spirituelle qui intègre l’invocation, le rituel, le mantra, la méditation et les pratiques yogiques pour transcender la dualité et atteindre des états supérieurs de conscience, de transformation et de libération. Le Tantra sacralise tous les aspects de la vie, les considérant comme des voies potentielles d’éveil spirituel. »

Replacer le Tantra dans un contexte historique

Lorsque le Tantra est apparu, la spiritualité indienne était déjà façonnée par une grande diversité de traditions, notamment les rites védiques-brahmaniques, les premiers mouvements dévotionnels bhakti, le bouddhisme et le système du yoga classique de Patanjali. Le Tantra s’est inséré dans ce paysage comme une force transformatrice, intégrant et remettant en question de nombreuses idées préexistantes tout en introduisant de nouveaux paradigmes en matière de rituels, de pratiques énergétiques et d’approches ésotériques.

Selon le spécialiste Alexis Sanderson (2009), des éléments tantriques ont commencé à apparaître dans la pratique religieuse dès le Ve siècle de notre ère, et les premiers textes tantriques clairement définis, tels que le Nisvasatattvasamhita, ont émergé vers le VIe siècle. Dès les VIIe–VIIIe siècles, le Shivaïsme tantrique s’était imposé comme une force religieuse majeure, laissant une empreinte profonde et durable sur les traditions spirituelles indiennes.

Chronologie de l’évolution du Tantra

Ve siècle

Premiers éléments tantriques apparaissent dans la pratique religieuse indienne.

VIe siècle

Premiers textes tantriques définitifs, comme le Nisvasatattvasamhita.

VIIe–VIIIe siècles

Le Shivaïsme tantrique devient une force religieuse dominante en Inde.

VIIIe siècle

Le bouddhisme Vajrayana intègre les rituels et pratiques méditatives tantriques.

XIIe siècle

L’Amrtasiddhi, un texte bouddhiste tantrique, introduit des techniques clés du Hatha Yoga.

XVIIIe–XIXe siècles

Les chercheurs occidentaux commencent à classer le Tantra comme une tradition distincte.

XXe siècle

Osho (Bhagwan Shree Rajneesh) popularise le Néotantra avec un accent sur la sexualité.

Années 2020

L’influence du Tantra reste forte dans les traditions spirituelles indiennes, notamment dans les pratiques de mantras, le culte des déesses et les disciplines yogiques.

Alors que le Shivaïsme tantrique est devenu une force dominante dans l’Inde médiévale, les idées tantriques ont également façonné les traditions bouddhistes Vajrayana, influençant la méditation, la visualisation des divinités et les pratiques rituelles au Tibet, au Népal et au-delà. Le Tantra a également exercé une influence sur les traditions jaïnes et vaishnava.

Comprendre les traditions influencées par le Tantra

Shivaïsme – Une grande tradition hindoue qui vénère Shiva comme l’Être Suprême. Le Tantrisme shivaïte a introduit des rituels, des pratiques de mantras et des techniques ésotériques qui ont profondément influencé les traditions yogiques ultérieures.

Vaishnavisme – Une tradition dévotionnelle vouée au culte de Viṣṇu et de ses avatars, comme Kṛṣṇa et Rāma. Certaines sectes vaishnava, comme le Pancaratra, ont intégré des rituels tantriques dans leurs pratiques templières.

Jaïnisme – Une tradition spirituelle mettant l’accent sur la non-violence (ahimsa) et la discipline personnelle. Certains groupes jaïns ont intégré des pratiques tantriques de méditation et de rituels, bien que le Tantra jaïn soit resté distinct du Tantra hindou et bouddhiste.

Bouddhisme Vajrayana – Connue sous le nom de « Véhicule du Diamant », cette branche du bouddhisme s’est développée en Inde avant de prospérer au Tibet. Le Yoga Vajrayana tibétain est une tradition sœur du Hatha Yoga, toutes deux issues du Tantra médiéval.

Le mot « Tantra »

Le terme « Tantra » provient d’un corpus de textes sacrés appelés les Tantras. Le mot sanskrit « Tantra » (तन्त्र) dérive de la racine « tan » (तन्), qui signifie « étendre, déployer ou tisser ».

À l’origine, le mot « Tantra » désignait une structure, un système ou une méthode, et il s’appliquait à divers types de textes—pas seulement aux écrits religieux.

Mon propre enseignant, Swami Janakananda, disait que le mot Tantra signifie « ce qui étend et libère » (that which expands and liberates). Cette définition est d’ailleurs largement acceptée par les chercheurs anglophones aujourd’hui.

Cependant, comme l’a souligné Alexis Sanderson (2009), cette interprétation n’est pas le sens littéral du mot, mais plutôt une réinterprétation tardive, façonnée par l’objectif réel des traditions tantriques : l’expansion de la conscience et la libération à travers les rituels, les mantras et les pratiques ésotériques.

La tradition tantrique est une construction moderne

Voici un point essentiel à comprendre : il n’a jamais existé une seule et unique « tradition tantrique ». L’idée du Tantra en tant que voie spirituelle distincte est en réalité une construction moderne issue des recherches académiques.

Historiquement, aucun groupe religieux indien ne s’identifiait comme « tantrique ». Les pratiquants suivaient plutôt des Tantras spécifiques, c’est-à-dire les doctrines scripturaires propres à leurs traditions respectives.

Si le mot « Tantra » désignait à l’origine les textes exposant les enseignements tantriques, ce sont les érudits occidentaux des XVIIIe et XIXe siècles qui ont regroupé ces enseignements sous une seule et même catégorie, influençant ainsi notre perception actuelle du Tantra.

Cela étant dit, les textes tantriques partagent certains principes communs qui les distinguent des autres traditions indiennes. Voyons cela de plus près.

Découvrez notre yoga profond

Stages d’été de yoga & de méditation à Paris. 3h30 de pratique immersive pendant 5 jours.

Éléments fondamentaux du Tantra

Le Tantra, tel que nous le connaissons aujourd’hui, s’est développé en réaction aux traditions religieuses rigides, en déplaçant l’accent des règles strictes vers l’expérience personnelle. Au cœur du Tantra, on trouve une voie spirituelle qui favorise l’évolution et la découverte de soi, libérant les pratiquants des contraintes de caste, des textes religieux et de toute validation extérieure.

Voici les éléments les plus importants du Tantra.

Rituel

Les rituels tantriques sont des pratiques structurées et symboliques, conçues pour favoriser la transformation spirituelle. Contrairement aux rituels védiques, qui visaient à maintenir l’ordre cosmique par l’intermédiaire des prêtres et une exécution rigoureuse, les rituels tantriques mettent l’accent sur l’expérience personnelle et la transformation intérieure.

Comparaison des rituels védiques et tantriques

Aspect | Rituels védiques | Rituels tantriques |

Accent sur | Externe. Sacrifices de feu et récitation d’hymnes. | Mélange d’externe et d’interne. Inclut des pratiques comme la méditation, la visualisation et l’invocation des divinités. |

Rôle des prêtres | Les prêtres agissent comme intermédiaires entre les humains et les dieux. | Les pratiquants invoquent directement les divinités à travers des mantras, des gestes et la visualisation. |

Pureté et transgression | Règles strictes de pureté. | Remet en question les normes de pureté ; utilise des substances comme la viande, l’alcool et les fluides sexuels. |

Résultat attendu | Maintient l’ordre cosmique et recherche les bénédictions divines. | Se concentre sur la transformation intérieure et la réalisation mystique. |

Le Tantra est une pratique

« Le Tantra n’exige pas de croyance — il exige de la pratique. »

Le Tantra ne repose pas sur la croyance, mais sur l’expérience directe. Contrairement aux traditions axées sur la spéculation abstraite, le Tantra inscrit la philosophie dans l’action, incitant les pratiquants à vivre la spiritualité plutôt qu’à simplement adhérer à des concepts.

Le Kularnava Tantra (1.54) l’exprime clairement :

« Mille conférences et dix millions d’écritures ne mèneront pas à la réalisation. Seule la pratique (sadhana) apporte le succès—cela est certain, sans aucun doute. »

De même, le Nisvasatattvasamhita, l’un des plus anciens Tantras shivaïtes (Ve–VIe siècle), insiste sur le fait que la pratique rituelle est supérieure à l’apprentissage théorique. Il affirme que l’étude des textes sans pratique revient à porter un lourd fardeau sans en comprendre la valeur.

Le Vijnana Bhairava Tantra (VIIIe siècle), un texte shivaïte axé sur l’absorption méditative, renforce cette idée en proposant 112 méthodes de réalisation du Soi basées sur l’expérience directe. Plutôt que d’exposer des spéculations métaphysiques, il offre des techniques concrètes, telles que :

- Se concentrer sur l’espace entre les respirations

- Méditer sur l’essence vibratoire des mantras

- S’immerger dans le sentiment d’unité cosmique

Ces textes soulignent que la libération n’est pas une idée abstraite, mais une expérience à vivre pleinement, accessible à travers une pratique assidue et un engagement spirituel profond.

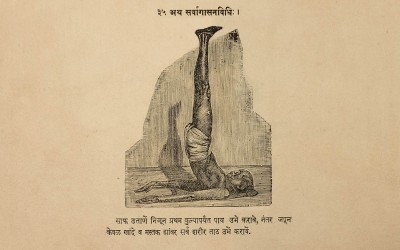

Le corps comme un outil sacré dans le Tantra

Contrairement aux traditions anciennes qui considéraient le corps comme un obstacle à la libération, le Tantra l’embrasse comme un véhicule de transformation spirituelle. Plutôt que de rechercher la transcendance par la renonciation et l’austérité physique, les premiers textes tantriques enseignent que le corps lui-même contient les forces nécessaires à l’éveil. Grâce aux rituels, aux mantras, à la respiration et à la conscience sensorielle, le pratiquant canalise l’expérience physique vers la réalisation spirituelle directe.

Le Nisvasatattvasamhia décrit le corps comme un microcosme de l’univers, abritant des énergies divines qui peuvent être activées par le nyāsa, une pratique rituelle consistant à placer des mantras sur différentes parties du corps.

Le Matanga Tantra (VIIe–VIIIe siècle) renforce cette vision en enseignant que le corps, lorsqu’il est correctement consacré, devient un temple et un lieu de présence divine. Ce texte prescrit des techniques de régulation du souffle et de visualisation interne pour affiner l’énergie corporelle, permettant ainsi au pratiquant de transformer son existence physique en un chemin spirituel.

Des premiers textes tantriques jusqu’à ses développements ultérieurs, le Tantra enseigne que la libération ne consiste pas à fuir le corps, mais à s’éveiller à travers lui.

Un mouvement populaire qui a défié le pouvoir des prêtres

Le Tantra s’inscrivait dans un mouvement spirituel plus large en Inde, offrant une alternative aux rituels sacerdotaux et aux restrictions liées aux castes. Contrairement à la tradition brahmanique, qui mettait l’accent sur les sacrifices formels et le rôle des prêtres comme intermédiaires, le Tantra—à l’instar des traditions bhakti et śramaniques—se concentrait sur l’expérience personnelle et la connexion directe avec le divin.

Le Tantra encourageait des pratiques autonomes, telles que la méditation, le contrôle du souffle et la répétition de mantras, permettant aux individus de cultiver leur propre pouvoir spirituel sans dépendre des autorités religieuses. Cela en faisait un mouvement à la fois révolutionnaire et controversé, car il remettait en question les structures établies tout en intégrant des influences issues de traditions non védiques plus anciennes.

Mantra

Comme l’explique Hanneder (2020), les mantras sont si centraux dans le Tantra que celui-ci est parfois appelé Mantra Marga – « la voie du mantra ». Cependant, les mantras tantriques diffèrent considérablement de leurs homologues védiques-brahmaniques sur plusieurs points essentiels :

Différences entre les mantras védiques et tantriques

Aspect | Mantras védiques | Mantras tantriques |

Résultat attendu | Utilisés dans les sacrifices de feu (yajnas) pour maintenir l’ordre cosmique. Principalement rituels, visant à plaire aux divinités. | Conçus pour la transformation personnelle, servant d’outils pour la libération spirituelle (moksha) et l’acquisition de pouvoirs surnaturels (siddhis). |

Accessibilité et caste | Réservés aux prêtres brahmanes, renforçant une hiérarchie religieuse. | Ouverts à tout pratiquant initié, brisant les barrières de caste. |

Structure et récitation | Longs hymnes devant être prononcés avec exactitude pour être efficaces. | Utilisent souvent des bīja (syllabes-semences) comme om, hrim, klim. Celles-ci peuvent être récitées mentalement et combinées avec la visualisation, le contrôle du souffle et les pratiques énergétiques. |

Relation avec le divin | Invoque les divinités pour obtenir des bénédictions, maintenant une séparation entre l’humain et le divin. | Utilisés pour fusionner le pratiquant avec le divin, conduisant à une réalisation directe. |

Initiation et Guru

L’initiation (diksa) est un élément central du Tantra, où la connaissance est transmise directement du guru au disciple, souvent au-delà des barrières de caste. Le guru joue le rôle de guide, et non simplement d’enseignant, ouvrant l’accès à une sagesse plus profonde à travers des mantras personnalisés, des rituels et des transmissions énergétiques.

Contrairement aux traditions qui reposent sur les écritures ou l’autorité des prêtres, le Tantra met l’accent sur l’expérience directe plutôt que sur la compréhension intellectuelle. L’initiation n’est pas un simple symbole, mais une transformation réelle, éveillant le potentiel spirituel du disciple. Plutôt que d’exiger une obéissance aveugle, le guru offre un cadre favorisant la réalisation personnelle, garantissant que les enseignements tantriques ne soient pas seulement appris, mais vécus.

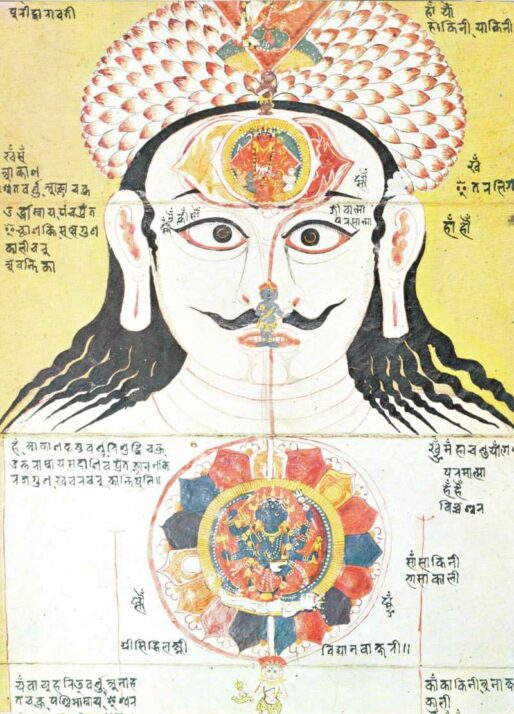

Origine des chakras et du corps subtil

Le corps subtil occupe une place centrale dans le Tantra, servant de structure interne pour la transformation spirituelle. Certains de ses concepts fondamentaux—comme le prana (énergie vitale) et les nadis (canaux énergétiques)—précèdent le Tantra et trouvent leur origine dans les traditions upanishadiques. Cependant, les traditions tantriques ont joué un rôle clé dans le développement et la systématisation du modèle des chakras.

Les premières références aux chakras les décrivent avant tout comme supports de méditation (adharas) ou points de concentration, plutôt que comme centres d’énergie. Dans leurs premières mentions, les chakras avaient une fonction prescriptive, offrant des repères pratiques pour la pratique yogique, plutôt que d’être des descriptions d’une réalité subtile invisible.

Le Tantra a également introduit le concept de l’énergie de Kundalini—une force spirituelle dormante qui, une fois éveillée, s’élève à travers les nadis. Dans le système tantrique, ces nāḍīs servent de canaux permettant à cette énergie de circuler et d’accélérer la transformation spirituelle. Cependant, l’idée de Kundalini comme une énergie enroulée à la base de la colonne vertébrale s’est développée plus tard, avec des variations selon les traditions.

Tout dans la vie peut être sacré

Dans le Tantra, il n’existe pas de séparation stricte entre le sacré et l’ordinaire—tout dans la vie peut devenir un chemin vers l’éveil spirituel. Contrairement aux traditions qui insistent sur la renonciation, le Tantra enseigne que les expériences quotidiennes, qu’il s’agisse de manger, respirer, travailler ou entretenir des relations, peuvent être empreintes de spiritualité.

En abordant la vie avec conscience et intention, les actions les plus simples deviennent des outils de transformation. Le Tantra remet en question l’idée selon laquelle l’illumination exige de se retirer du monde—au contraire, il embrasse pleinement la vie comme moyen d’atteindre la libération.

Invocation et magie

L’invocation et la magie occupent une place centrale dans le Tantra, le distinguant des traditions basées sur une dévotion passive. Plutôt que d’adorer le divin à distance, le Tantra recherche une communion directe—en invoquant, incarnant et fusionnant avec les forces sacrées à travers les mantras, les rituels et la visualisation.

L’invocation, souvent comparée aux pratiques chamaniques, consiste à faire appel aux énergies divines ou aux esprits. Dans le Tantra, les divinités ne sont pas de simples symboles, mais des forces vivantes à intégrer en soi. Grâce à la méditation et à la récitation de mantras, les pratiquants cultivent les qualités divines, dissolvant la frontière entre le soi et le cosmos.

La magie tantrique (siddhi) est une méthode structurée permettant d’exploiter les forces cosmiques à travers le son (mantras), la géométrie sacrée (yantras) et les gestes symboliques (mudras). Certaines lignées utilisent ces techniques pour obtenir des succès matériels, tandis que d’autres s’en servent uniquement pour la libération spirituelle.

En fin de compte, l’invocation et la magie tantrique sont des voies de transformation, transformant l’ordinaire en une rencontre directe avec le sacré.

Le Tantra était secret

Le Tantra a toujours mis l’accent sur le secret, non pas pour exclure, mais pour garantir que les pratiques soient transmises en toute sécurité par le biais d’une initiation directe (dīkṣā). De nombreux enseignements étaient transmis oralement, afin d’éviter les abus et de préserver leur pouvoir transformateur. Certains rituels et mantras étaient considérés comme trop puissants pour des pratiquants non préparés, nécessitant une guidance appropriée pour être réellement efficaces.

Le secret protégeait également le Tantra des mauvaises interprétations, car certains de ses aspects transgressifs pouvaient être facilement mal compris. En conservant la connaissance au sein de lignées authentiques, le Tantra s’est assuré que ses pratiques restent une voie de libération, et non un simple rituel ou une mise en scène spectaculaire.

La non-dualité comme principe fondamental

Une caractéristique essentielle du Tantra est la non-dualité—l’idée que le divin n’est pas séparé du monde, mais pleinement présent en lui. Tout ce qui existe est une expression de la réalité ultime et est donc inheremment sacré.

De nombreuses traditions tantriques décrivent l’univers comme l’interaction entre Shiva (la conscience pure) et Shakti (l’énergie dynamique)—deux aspects inséparables d’une même réalité. Plutôt que de chercher à s’échapper du monde, le Tantra vise à reconnaître le sacré en toute chose et à dissoudre l’illusion de la séparation.

À travers une pratique dédiée, le pratiquant dépasse son identité limitée pour atteindre un état de réalisation incarnée, où l’expérience du divin se manifeste dans la vie quotidienne.

L’influence du Tantra sur le Hatha Yoga

Vous êtes maintenant familier avec les idées fondamentales du Tantra. L’étape suivante est d’explorer comment le Tantra a façonné l’évolution du Haṭha Yoga. Beaucoup considèrent que le Haṭha Yoga médiéval est un précurseur du yoga moderne, mais en réalité, c’est le Tantra qui a précédé et influencé le Haṭha Yoga (Birch, 2020).

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire complète du yoga, ne manquez pas notre article : L’histoire du yoga – Un résumé pour les yogis modernes

Nous avons déjà vu que des concepts comme les chakras et la kuṇḍalinī ont été codifiés dans le Tantra, avant de devenir une composante essentielle du Haṭha Yoga. Mais il s’avère que même les pratiques physiques fondamentales du Haṭha Yoga—telles que le prāṇāyāma (respiration contrôlée), les mudrās (sceaux énergétiques) et les bandhas (verrous énergétiques)—ont d’abord été développées dans un contexte tantrique.

Les concepts fondamentaux du Hatha Yoga émergent du Tantra

James Mallinson (2020) et Birch (2020) soutiennent que l’Amrtasiddhi, un texte bouddhiste tantrique du XIIe siècle, a joué un rôle crucial dans la formation du Haṭha Yoga primitif. Ce texte est le premier connu à décrire les pratiques de mahamudra, mahabandha et mahavedha, qui deviendront plus tard des éléments clés du Haṭha Yoga.

Bien que l’Amrtasiddhi n’emploie pas le terme Haṭha Yoga, ses techniques ont jeté les bases des futurs systèmes de yoga physique. Selon Mallinson, de nombreuses pratiques décrites dans ce texte ont ensuite été intégrées aux écrits du Haṭha Yoga, souvent débarrassées de leur contexte bouddhiste originel.

Par exemple, le célèbre Haṭha Yoga Pradipika (XVe siècle) emprunte directement à l’Amrtasiddhi, ainsi qu’à d’autres sources bouddhistes tantriques.

Caractéristiques clés du Tantra qui ont façonné le Hatha Yoga

Voici les caractéristiques fondamentales que le Hatha Yoga a héritées du Tantra :

- Le corps comme instrument sacré

- Les traditions yogiques antérieures considéraient le corps comme un obstacle à la libération, en mettant l’accent sur la renonciation.

- Le Tantra a renversé cette vision et a vu le corps comme un outil puissant pour l’éveil spirituel.

- Le Haṭha Yoga a raffiné cette idée, en faisant des pratiques corporelles comme les āsanas, le prāṇāyāma et les mudrās des éléments essentiels pour la transformation.

- Le système énergétique : Chakras, Nadis et Kundalini

- Le Tantra a systématisé les nadis (canaux énergétiques) et les chakras (centres d’énergie subtils) comme faisant partie de la physiologie ésotérique (Birch, 2020).

- Le Haṭha Yoga a construit sur cette base, en utilisant le pranayama et des techniques d’éveil de la kundalini pour purifier et activer ces voies.

- Mantra et son comme outils de transformation

- Le Tantra considérait les mantras comme des vibrations sonores ayant le pouvoir de transformer la conscience.

- Le Haṭha Yoga a adopté les bija (mantras semences) et la nada yoga (méditation sur le son intérieur) comme pratiques clés.

- La respiration comme force spirituelle

- Le Tantra mettait l’accent sur le contrôle du prana (force vitale) comme méthode pour altérer la conscience.

- Le Hatha Yoga a poussé cette idée plus loin, en codifiant des techniques avancées de pranayama comme le nadi-shodhana pour la maîtrise de l’énergie.

- Pratiques ritualisées et secret

- Les enseignements tantriques étaient transmis oralement et par initiation secrète.

- Le Haṭha Yoga a conservé ce modèle guru-disciple, en mettant l’accent sur l’expérience directe plutôt que sur la compréhension intellectuelle. Le secret était conseillé pour préserver le pouvoir des enseignements.

- Transcender les frontières religieuses

- Le Tantra a fonctionné à travers les traditions hindoues, bouddhistes et jainistes, sans être limité par des dogmes religieux.

- Le Haṭha Yoga était également non sectaire, en se concentrant sur des techniques pratiques plutôt que sur des doctrines théologiques.

Le rôle du Tantra dans le yoga contemporain

Le Tantra a joué un rôle crucial dans la formation du Hatha Yoga médiéval, mais son influence sur le yoga postural moderne est plus indirecte. Alors que beaucoup pensent que le yoga contemporain découle d’une lignée ininterrompue de pratiques anciennes, le yoga physique moderne—en particulier les styles populaires pratiqués dans les studios aujourd’hui—est davantage influencé par la gymnastique occidentale et la culture physique que par le Hatha Yoga médiéval, encore moins par le Tantra (Singleton, 2010).

Cela dit, l’influence du Tantra reste présente, bien qu’elle soit principalement liée à la philosophie sous-jacente plutôt qu’aux techniques physiques. Nombre des concepts métaphysiques qui définissent le yoga moderne—comme le prana (énergie vitale), les chakras, les nadis (canaux énergétiques subtils), et l’idée du yoga comme méthode de transformation personnelle—proviennent des traditions tantriques. La croyance que le yoga est plus qu’un simple exercice, qu’il est un outil d’éveil intérieur, de réalisation de soi et de raffinement énergétique, peut en grande partie être attribuée à la vision du monde tantrique.

De plus, des éléments du rituel et de la méditation tantriques—comme la récitation de mantras, la visualisation, et même l’invocation des divinités—continuent d’influencer certaines branches du yoga moderne, en particulier celles qui intègrent la pratique spirituelle au-delà des postures physiques. De nombreuses écoles contemporaines, comme la mienne, celle du Satyananda Yoga, s’inspirent directement des textes et des idées tantriques, même si elles ont été réinterprétées dans un cadre moderne.

En résumé, bien que le yoga moderne ne soit pas intrinsèquement tantrique dans son exécution physique, ses théories profondes, son accent sur l’énergie et ses aspirations spirituelles sont fortement influencées par l’héritage durable du Tantra.

Le rôle du Tantra parmi les yogis traditionnels indiens

Bien que le yoga moderne ne soit pas fortement influencé par le Tantra, il en va tout autrement pour les sadhus et les sages contemporains de l’Inde. Parmi les chercheurs spirituels traditionnels indiens, le Tantra est toujours bien vivant—à tel point qu’il peut être difficile de séparer ce qui est tantrique de ce qui ne l’est pas.

En 2010, j’ai assisté au Kumbh Mela à Haridwar, le plus grand rassemblement de yogis (et de personnes en général) au monde. Pendant mon séjour, j’ai quotidiennement fréquenté un sadhu américain, Baba Rampuri, qui avait vécu pendant 40 ans au sein du Juna Akhara, l’une des plus anciennes lignées monastiques de l’Inde. Il venait d’être nommé Sri Mahant, une position élevée dans l’ordre. Un jour, je lui ai demandé s’il pouvait m’expliquer ce qu’était le Tantra. Il m’a regardé, légèrement agacé, puis a fait un geste en montrant autour de nous les rassemblements sans fin, les feux sacrés et les rituels, et a simplement dit : « Le Tantra, c’est ça. »

Pour beaucoup, le Tantra est perçu comme quelque chose de caché ou d’ésotérique. En réalité, il est tissé dans le tissu même de la spiritualité indienne, influençant les rituels, la récitation de mantras, le culte des déesses, et les disciplines yogiques. Ce n’est plus seulement un système distinct—il fait désormais partie intégrante de la trame spirituelle du sous-continent. Que ce soit à travers les rituels des temples, la récitation de mantras, le culte des déesses, le yoga ou les pratiques du corps subtil, l’influence du Tantra est partout.

A retenir

Le sexe est une petite fraction du Tantra traditionnel

Bien que certaines traditions tantriques incluent des rituels sexuels, ils ne représentent qu’une petite partie des vastes enseignements du Tantra. L’accent moderne mis sur le Tantra comme une pratique sexuelle est une réinterprétation occidentale.

Le Tantra est un chemin spirituel axé sur l’expérience

Le Tantra met l’accent sur l’expérience personnelle directe plutôt que sur l’étude intellectuelle. Il encourage les pratiquants à s’engager dans la méditation, les mantras, les rituels et les pratiques énergétiques pour atteindre la transformation spirituelle.

Les rituels tantriques privilégient les pratiques internes

Contrairement aux traditions védiques antérieures qui se concentraient sur des rituels externes comme les sacrifices de feu, le Tantra a déplacé l’accent vers des pratiques internes telles que la visualisation, l’invocation des déités et la répétition de mantras.

Le corps est un outil pour la libération

Plutôt que de rejeter le corps comme un obstacle, le Tantra le considère comme un instrument sacré pour l’éveil. Des pratiques telles que le contrôle de la respiration, les mudras (sceaux énergétiques) et les mantras aident à canaliser l’expérience physique en croissance spirituelle.

Le Tantra a façonné le Haṭha Yoga

De nombreuses pratiques fondamentales du Hatha Yoga—comme le pranayama (travail respiratoire), les bandhas (verrouillages énergétiques) et les mudras (gestes énergétiques)—trouvent leur origine dans les textes tantriques. L’Amritasiddhi (XIIe siècle) est l’un des premiers ouvrages à décrire des techniques clés du Haṭha Yoga (Mallinson, 2020).

Le Tantra repose sur la non-dualité

Le Tantra enseigne que tout ce qui existe est une expression du divin. Plutôt que de renoncer au monde, les pratiquants cherchent à reconnaître le sacré dans tous les aspects de la vie.

Le secret et l’initiation étaient essentiels dans le Tantra

La connaissance tantrique était traditionnellement transmise du guru au disciple par une initiation directe (diksa). De nombreux enseignements étaient gardés secrets pour garantir qu’ils étaient correctement transmis et pratiqués.

Le Tantra a été infusé dans la spiritualité indienne

Bien que le yoga postural moderne soit seulement vaguement lié au Tantra, son influence reste profondément ancrée dans les traditions spirituelles indiennes—à travers les rituels des temples, la récitation des mantras, les pratiques des déités et les disciplines yogiques.

Sources

Hanneder, J. (2020). Śārikā’s mantra. In D. Goodall, S. Hatley, H. Isaacson, & S. Raman (Eds.), Śaivism and the Tantric traditions: Essays in honour of Alexis G.J.S. Sanderson (pp. 350-363). Brill.

Mallinson, J. (2020). The Amṛtasiddhi: Haṭhayoga’s tantric Buddhist source text. In D. Goodall & A. Padoux (Eds.), Tantric Communities in Context (pp. 1–34). Hamburg: Verlag der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg.

White, D. G. (2003). Kiss of the yogini: « Tantric sex » in its South Asian contexts. University of Chicago Press.

Urban, H. B. (2003). The omnipresent Śakti: Tantra and the politics of South Asian studies. History of Religions, 43(2), 109-140.

Sanderson, A. (2009). The Śaiva Age: The Rise and Dominance of Śaivism during the Early Medieval Period. In S. Einoo (Ed.), Genesis and Development of Tantrism (pp. 41–349). Tokyo: Institute of Oriental Culture, University of Tokyo.

Singleton, M. (2010). Yoga body: The origins of modern posture practice. Oxford University Press.

Birch, J. (2020). Haṭhayoga’s floruit on the eve of colonialism. In D. Goodall, S. Hatley, H. Isaacson, & S. Raman (Eds.), Śaivism and the Tantric Traditions: Essays in Honour of Alexis G.J.S. Sanderson (Chap. 19). Brill.

Urban, H. B. (2022). The Path of Desire: Living Tantra in the 21st Century. University of Chicago Press.

Rencontrez votre auteur

Christian Möllenhoff

Professeur de yoga et formateur d’enseignants, Christian est reconnu pour sa pédagogie rigoureuse et inspirante. Il est le professeur principal de l’école Yoga & Méditation Paris, le créateur du site Forceful Tranquility, et l’auteur principal de ce blog.