Hatha Yoga Pradipika – A la source du yoga traditionnel

Si vous croyez que le yoga pratiqué en studio aujourd’hui reflète fidèlement la tradition ancienne, ce texte risque de tout bouleverser. Écrit il y a sept siècles, le Hatha Yoga Pradipika est bien plus qu’un manuel de techniques : c’est une fenêtre ouverte sur les profondeurs de l’expérience yogique, structurée avec rigueur. Étudié de façon assidue dans les formations modernes, ce texte continue de transmettre un message puissant à celles et ceux qui cherchent à aller plus loin sur le chemin du yoga.

Pourquoi le Hatha Yoga Pradipika fascine toujours

Pourquoi ce texte reste-t-il l’un des plus lus, cités et étudiés dans le monde du yoga postural moderne ? Le Hatha Yoga Pradipika ne fonde pas le Hatha Yoga, mais il le systématise à une époque charnière (Birch, 2020). Il s’impose comme un pont entre la tradition orale des yogis et la mise par écrit de leurs pratiques, dans un langage codé mais abordable.

Son nom signifie littéralement « la lampe du Hatha Yoga » — et c’est exactement ce qu’il est : une lueur posée sur une voie ancienne, qui en esquisse les contours sans jamais tout révéler. Le texte ne rend pas les pratiques accessibles au sens moderne du terme, mais il en trace une cartographie, destinée à inspirer ceux qui ont déjà reçu les clés de la tradition.

Les sources du Hatha Yoga Pradipika

Le Hatha Yoga Pradipika est daté du XVe siècle et attribué à Svatmarama, un yogi probablement rattaché à la tradition Nath. Le texte est une synthèse d’enseignements déjà présents dans plusieurs ouvrages antérieurs. Svatmarama y compile, clarifie et structure des pratiques issues de diverses lignées, avec l’ambition explicite de guider le pratiquant jusqu’à l’absorption méditative, ou samadhi.

Voici les sources sur lesquelles Svatmarama s’appuie :

Amritasiddhi (env. 11e siècle) – Premier texte connu à décrire les pratiques fondamentales du Hatha Yoga, avec une forte influence bouddhique. Il introduit des concepts clés comme les mudras et le bindu.

Amaraughaprabodha (entre 11e et 13e siècle) – Texte de tradition shivaïte, qui intègre des éléments de l’Amritasiddhi dans une perspective non bouddhique. Premier texte connu à classifier le « Hatha Yoga » comme une voie yogique distincte.

Dattatreya Yoga Shastra (entre 13e et 14e siècle) – Premier texte à nommer le Hatha Yoga et à le présenter comme un chemin vers le raja yoga. Il contient des enseignements structurés sur les six techniques purificatrices (satkarma), les asana et la respiration.

Goraksha Shataka / Goraksha Paddhati (probablement 13e siècle) – Attribué à Gorakhnath, figure majeure du yoga Nath. Ces textes posent les bases techniques du Hatha Yoga : kumbhaka, mudra, nada, etc.

Vivekamartanda (14e siècle) – Texte attribué également à Gorakhnath, qui décrit le yoga en six membres (shadangayoga), avec un fort accent sur la pratique intérieure.

De nombreux versets du Hatha Yoga Pradipika reprennent mot pour mot des textes plus anciens. Ce qui le rend unique, c’est sa clarté pédagogique, sa manière de structurer les étapes du yoga, et sa capacité à rendre des notions ésotériques accessibles. C’est ce qui explique son succès durable jusqu’à aujourd’hui.

Pourquoi ce texte a-t-il été écrit ?

Le Hatha Yoga Pradipika n’est pas un manuel technique. Il a été écrit pour décrire un enseignement précieux, inspirer la pratique, et poser les bases d’un chemin clair vers l’expérience profonde du yoga. Svatmarama y explique de nombreuses techniques, mais souvent de manière allusive : les détails sont esquissés, jamais entièrement révélés. Le message est clair — il faut un maître pour progresser. Ce texte ne remplace pas le guru, mais sert de guide pour orienter le pratiquant sincère.

“Pour ceux qui ne trouvent pas la voie royale, perdus dans l’obscurité de nombreuses doctrines, le compatissant Svatmarama tient la lampe du Hatha.”

Hatha Yoga Pradipika 1:3

Lorsque j’habitais dans l’ashram de Swami Janakananda durant ma formation, la lecture était généralement déconseillée (après tout, pourquoi lire quand on peut pratiquer soi-même ?) — à quelques exceptions près, dont le Hatha Yoga Pradipika. Je la trouvais extrêmement inspirante et profondément motivante pour nourrir ma propre pratique.

Au-delà de son rôle de guide et d’inspiration, le texte semble aussi répondre à une autre intention : affirmer une légitimité. À une époque où plusieurs lignées coexistaient, écrire un traité structuré, enraciné dans la tradition, était une manière pour Svatmarama de faire entendre sa voix. Il rend hommage aux maîtres du passé, jusqu’à Shiva lui-même, comme source ultime de l’enseignement. Ce geste est double : humble dans la reconnaissance de l’héritage, mais aussi affirmé dans la volonté de se positionner comme transmetteur autorisé de cette voie.

Un acte à la fois spirituel, dévotionnel… et stratégique.

C’est aussi, à ma mesure, ce qui m’anime en écrivant les articles de ce blog : aider les pratiquants engagés à relier leur expérience moderne à la richesse des sources anciennes. En ce sens, Svatmarama et moi avons quelque chose en commun.

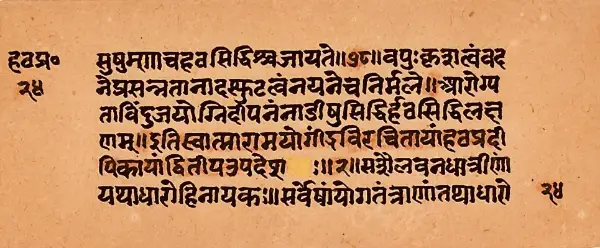

Le succès du texte

Le Hatha Yoga Pradipika est de loin le manuel de Hatha Yoga le plus diffusé. On en connaît aujourd’hui environ 200 manuscrits, conservés dans de nombreuses bibliothèques et collections en Inde. Le plus ancien de ces manuscrits est daté de 1496, soit peu de temps après la composition du texte par Svatmarama au XVe siècle (Birch, 2020). Sa large diffusion a permis aux premiers orientalistes et indianistes occidentaux d’y accéder facilement, ce qui a grandement contribué à sa notoriété.

Les premières traductions en anglais ont joué un rôle clé. Celle de Pancham Sinh, publiée en 1914, a marqué un tournant : pour la première fois, un public anglophone pouvait découvrir ce texte majeur, accompagné de commentaires issus de la tradition. Depuis, d’autres versions ont suivi, plus ou moins annotées, mais c’est cette première traduction qui a contribué à ancrer le texte dans l’enseignement moderne du yoga.

Aujourd’hui, le Hatha Yoga Pradipika reste largement étudié dans la plupart des formations de professeurs de yoga, souvent aux côtés de la Gheranda Samhita, de la Siva Samhita, des Yoga Sutra de Patanjali et de la Bhagavad Gita.

Une édition critique enfin disponible

Depuis 2025, une édition critique du Hatha Yoga Pradipika est enfin disponible. Elle a été présentée officiellement lors d’un symposium à l’Université d’Oxford en février 2024, et constitue l’aboutissement du projet international Light on Hatha Yoga. Ce projet s’inscrit dans le prolongement des travaux de chercheurs comme Jason Birch, qui a souligné l’essor du Hatha Yoga à la veille de la période coloniale et sa transmission textuelle complexe (Birch, 2020).

Vous pouvez y accéder à l’édition critique du Hatha Yoga Pradipika gratuitement en ligne.

Cette édition critique — accompagnée d’une traduction anglaise — a été établie à partir de plus de 200 manuscrits rédigés dans différentes écritures indiennes, y compris le plus ancien manuscrit connu du texte.

Ce travail est le fruit d’une collaboration entre plusieurs chercheurs reconnus, dont Jason Birch et James Mallinson (Université d’Oxford), Jürgen Hanneder, Mitsuyo Demoto et Nils Jacob Liersch (Université de Marburg), avec le soutien de l’École française d’Extrême-Orient à Pondichéry.

Par souci de transparence, toutes les références textuelles de cet article sont issues de l’édition critique, traduites en français depuis l’anglais avec l’aide de ChatGPT.

Qu’est-ce qu’une édition critique ?

Une édition critique est une version savante d’un texte ancien, établie à partir de la comparaison minutieuse de dizaines, voire de centaines de manuscrits.

Pourquoi est-ce nécessaire ? Parce que les manuscrits anciens ne sont jamais identiques : les scribes pouvaient introduire des erreurs, modifier des mots, ou ajouter des explications personnelles. Résultat : il existe souvent de nombreuses variantes d’un même texte.

L’édition critique vise donc à :

- Reconstituer la version la plus fiable possible du texte d’origine

- Justifier les choix grâce à un appareil critique en notes

- Documenter les variantes rencontrées dans les manuscrits

C’est une étape indispensable avant de proposer une traduction fidèle, surtout pour un texte aussi influent que le Hatha Yoga Pradipika.

Un yoga complet orienté vers l’absorption

Le Hatha Yoga Pradipika ne propose pas un simple ensemble de techniques. Il présente une voie complète et progressive, organisée pour conduire le pratiquant vers un état de méditation profonde et d’unité intérieure. Dès le premier verset, l’auteur affirme que le Hatha Yoga est un escalier menant au Raja Yoga — c’est-à-dire une voie yogique axée sur l’absorption méditative (samadhi).

« Hommage au glorieux Adinatha, qui a enseigné la science du Hatha Yoga, semblable à un splendide escalier pour celui qui souhaite s’élever jusqu’à la haute terrasse royale. Après s’être incliné devant le glorieux guru, le Seigneur, le yogi Svatmarama enseigne le système du Hatha Yoga uniquement en vue du Raja Yoga. »

Hatha Yoga Pradipika 1.1-1:2

Le Raja Yoga auquel fait référence Svatmarama appartient à une tradition décrite dans des textes non-dualistes comme l’Amanaska. Il désigne une forme de yoga intérieur (de la méditation), centré sur l’union avec la conscience pure à travers la méditation — sans passer par des techniques de soutien.

Lire aussi : « Qu’est-ce que le Raja Yoga ? – Explication de la voie royale »

Attention : il ne s’agit pas ici du Raja Yoga tel qu’il est souvent compris aujourd’hui, comme synonyme du yoga de Patanjali tel que décrit dans les Yoga Sutras. Cette association vient en réalité de Swami Vivekananda, à la fin du XIXe siècle.

Le Hatha Yoga Pradipika cherche donc à réconcilier deux traditions qui étaient à l’époque perçues comme concurrentes : d’un côté, les pratiques corporelles et énergétiques du Hatha Yoga ; de l’autre, d’absorption silencieuse du Raja Yoga. En les combinant dans un chemin cohérent et accessible, Svatmarama offre un modèle intégré. Un yoga intégral dont l’esprit est toujours vivant dans des traditions modernes comme la mienne, celle du Yoga Satyananda.

Dans cette perspective, les asanas — les postures — sont bien présentes, mais leur rôle est préparatoire : stabiliser le corps, permettre la tenue immobile et confortable nécessaire à la méditation. On est loin du yoga centré uniquement sur les performances physiques. Cela n’apparaît que beaucoup plus tard dans l’histoire du yoga.

Une structure en quatre étapes

Le livre est divisé en quatre chapitres, qui reflètent la progression des pratiques — des aspects physiques vers la méditation subtile :

Chapitre 1 : Postures – Asana

Chapitre 2 : La maîtrise du souffle – Pranayama et Kumbhaka

Chapitre 3 : Impacter l’énergie grâce au corps – Mudra et Bandha

Chapitre 4 : Absorption méditative – Samadhi

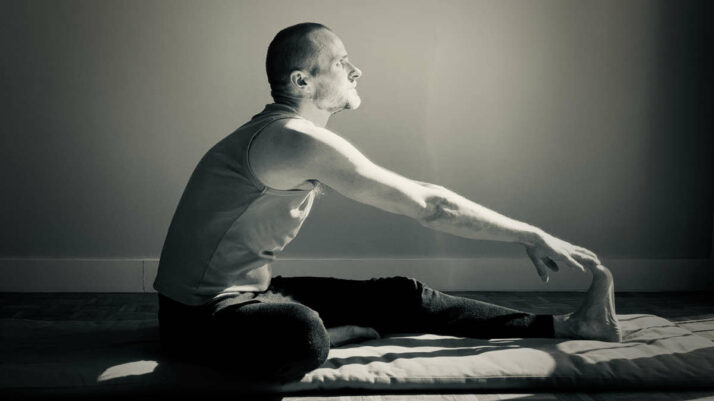

Les asana du Hatha Yoga Pradipika

Le but des asanas est clair selon Svatmarama : ils servent à stabiliser le corps.

« Parce qu’il constitue le premier auxiliaire du Hatha Yoga, l’asana est enseigné en premier. Ce type d’asana procure la stabilité, une bonne santé et une aisance physique. »

Hatha Yoga Pradipika 1.17

Bien que le texte mentionne l’existence de 84 postures, seulement environ 15 sont décrites ou nommées dans le Hatha Yoga Pradipika, un nombre bien éloigné des nombreuses asanas enseignées dans le yoga moderne. Parmi ces quinze, cinq à six sont des postures de méditation assise : Siddhasana, Padmasana, Bhadrasana, Virasana, Muktasana et Svastikasana. Elles offrent une assise stable, propice à l’immobilité. Le texte insiste particulièrement sur Siddhasana, qu’il décrit comme suffisante en elle-même pour atteindre la libération.

À ces postures assises s’ajoute Shavasana, une posture de méditation allongée. Le Hatha Yoga Pradipika souligne sa capacité à apaiser l’esprit et à supprimer la fatigue.

La plupart des autres postures — telles que dhanurasana, simhasana ou paschimottanasana — restent des postures assises. Seules trois postures — kukkutasana, uttanakurmasana et mayurasana — ne sont pas strictement assises.

Ces postures ont une fonction plus énergétique, souvent liée à la stimulation du feu digestif (agni) ou à la préparation du corps pour les pratiques avancées de pranayama et de mudra.

Mais dans l’ensemble, le choix limité de postures reflète un objectif clair : immobiliser le corps pour permettre la méditation profonde, la rétention du souffle et l’éveil des énergies subtiles.

Attention : certaines de ces postures sont des faux amis avec des postures contemporaines, c’est-à-dire que les mêmes noms sont utilisés pour des postures entièrement différentes.

Postures décrites ou nommées

Nom de la posture | Traduction en Français | Type de posture |

|---|---|---|

Svastiksana | Posture auspicieuse | Posture de méditation assise |

Gomukhasana | Posture de la tête de vache | Posture assise |

Virasana | Posture du héros | Posture de méditation assise |

Kurmasana | Posture de la tortue | Blocage de l’anus par les chevilles croisées |

Kukkutasana | Posture du coq | Posture du lotus soulevé sur les mains |

Uttanakurmaka | Posture puissante | Variante de kukkutasana allongé sur le dos |

Dhanurasana | Tirer l’arc | Posture assise |

Matsyendrasana | Torsion spinale | Posture assise |

Paschimottanasana | L’étirement du dos | Posture assise |

Mayurasana | Posture du paon | Equilibre sur les mains |

Shavasana | Posture du cadavre | Posture allongé sur le dos |

Padmasana | Posture du lotus | Posture de méditation assise |

Siddhasana | Posture de l’adepte accompli | Posture de méditation assise |

Bhadrasana | Posture gracieuse | Posture de méditation assise |

Simhasana | Posture du lion | Posture assise |

Muktasana | Posture de la libération | Posture de méditation assise |

Comme vous pouvez le constater, même si Svatmarama accorde aux asanas une grande importance, nous sommes encore loin d’une pratique posturale qui ressemblerait à ce que la plupart d’entre nous associent aujourd’hui au yoga postural contemporain.

Les pranayamas du Hatha Yoga Pradipika

Le niveau suivant dans la pratique est le pranayama, décrit dans le deuxième chapitre.

« Maintenant, lorsque sa posture est stable, le yogi discipliné, dont l’alimentation est bonne et mesurée, doit pratiquer le contrôle du souffle selon l’enseignement de son maître.»

Hatha Yoga Pradipika 2:1

Le verset suivant établit un lien fondamental entre souffle et méditation — un des plus célèbres et les plus cités du texte.

“ Quand le souffle* (le vent) bouge, tout bouge ; et quand il est immobile, tout devient immobile. Ainsi, le yogi atteint l’immobilité en retenant le souffle.”

Hatha Yoga Pradipika 2:2

*Dans ce verset, les mots sanskrits vāta et vāyu sont utilisés pour désigner le souffle ou le vent intérieur. Dans les traductions du Hatha Yoga Pradipika, ces termes sont souvent rendus par « souffle », « vent » ou « prana », bien que leurs sens diffèrent légèrement selon le contexte.

Pranayama et la purification des nadis

Le Hatha Yoga Pradipika ouvre son chapitre sur le pranayama (chapitre 2) par la déclaration suivant :

« Quand les canaux sont pleins d’impuretés, le souffle n’entre pas dans le canal central. Comment l’état au-delà du mental pourrait-il survenir ? Comment la perfection du corps pourrait-elle se manifester ? »

Hatha Yoga Pradipika 2:4

Le canal central est une notion essentielle. Les anciens yogis décrivent un conduit énergétique majeur situé le long de la colonne vertébrale, appelé sushumna nadi. Lorsque le réseau énergétique est dégagé et fluide, l’énergie y circule librement, ce qui entraîne une expansion de la conscience.

Ce processus énergétique n’est d’ailleurs pas qu’un concept ancien : de nombreux yogis modernes en ont également fait l’expérience. Plusieurs pratiquants de mon entourage en ont témoigné.

Le pranayama, dans sa première phase, est présenté non comme une technique avancée mais comme une pratique préparatoire, destinée à purifier les canaux subtils (nadis). Le texte décrit un exercice de respiration alternée avec rétention — une pratique que l’on associerait aujourd’hui au nadi shodhana, bien que ce terme n’apparaisse pas dans le texte.

Voici comment le HYP décrit cet exercice (versets 2.7–2.9) :

- Asseyez-vous en posture stable (comme padmasana).

- Inspirez lentement par la narine gauche.

- Retenez le souffle à plein, aussi longtemps que possible.

- Expirez lentement par la narine droite.

- Puis recommencez en inversant les narines.

Ce cycle est à pratiquer quatre fois par jour, à des heures fixes (aube, midi, coucher du soleil, minuit), pendant trois mois. La progression est évaluée selon des signes.

Ce protocole rigoureux montre à quel point le pranayama traditionnel était une discipline de purification exigeante, à la fois physique et mentale.

Quelle durée pour les rétentions ?

Svatmarama ne donne pas de précisions détaillées sur la durée des différentes phases respiratoires dans la pratique de nadi shodhana. Un autre traité ancien, la Gheranda Samhita, en propose toutefois une description plus structurée.

Selon ce texte (Gheranda Samhita 5.48), l’inspiration doit se faire sur 16 répétitions du mantra « Yam », le bija (mantra-semence) associé à l’élément air. La rétention du souffle (kumbhaka) s’effectue sur 64 répétitions, et l’expiration sur 32 répétitions du même mantra (Mallinson, 2004).

En tant qu’enseignant de pratiques avancées, je peux témoigner que très peu de pratiquants — j’en ai rencontré moins de cinq dans toute ma vie — sont capables de maintenir un tel rythme, surtout si l’on considère qu’une répétition prend un peu plus d’une seconde. Cela souligne l’exigence de cette discipline, ainsi que le haut niveau de préparation physique et mentale qu’elle requiert.

Il est clair que la purification des nadis selon Svatmarama ne s’adresse pas aux débutants, mais bien à des pratiquants confirmés, dont la vie est structurée autour de la pratique du yoga, dans une discipline soutenue et constante.

Mais il est essentiel de noter que ce pranayama initial n’est que la première étape. À partir du verset 2.44, le texte introduit un nouveau groupe de pratiques : les huit types de kumbhaka.

Ces techniques plus avancées, qui incluent des rétentions prolongées accompagnées de verrouillages énergétiques (bandhas), sont présentées comme distinctes. Elles marquent le passage d’un pranayama à visée purificatrice à un yoga plus puissant, énergétique et transformateur.

Dans cette perspective, le Hatha Yoga Pradipika traite pranayama et kumbhaka comme deux étapes successives sur le chemin de l’éveil :

- l’un dégage les conduits

- l’autre augmente le débit d’énergie

Aller plus loin dans la pratique

Si ces réflexions vous parlent, nous partageons chaque semaine des articles approfondis sur le yoga et la méditation.

Les huit kumbhakas du Hatha Yoga Pradipika

Le mot kumbhaka désigne la rétention du souffle. Plusieurs de ces rétentions intègrent également des bandhas (verrous énergétiques), qui dirigent et intensifient le flux de prana dans le corps subtil. Certains kumbhakas ont une action dynamisante et chauffante, tandis que d’autres sont rafraîchissants, apaisants ou introspectifs.

Dans l’enseignement moderne du yoga, ces techniques sont souvent méconnues, simplifiées ou édulcorées. Peu de courants contemporains abordent ces pranayamas dans leur forme traditionnelle, avec rétention prolongée, bandhas, et objectifs spirituels clairement affirmés. Le Yoga Satyananda, qui est la tradition dont je suis issu, constitue une exception notable en ce qu’il préserve de nombreux aspects du Hatha Yoga médiéval.

Pourtant, ces méthodes constituent une pratique clé du Hatha Yoga, et témoignent d’une vision profonde du corps comme instrument de transformation énergétique.

Les huit kumbhakas selon Svatmarama

Voici comment Svatmarama décrit les huit kumbhakas. Ces pratiques sont similaires, mais ne sont pas identiques à celles qui portent les mêmes noms aujourd’hui.

Surya Bhedana | Respiration solaire | Inspirez par la narine droite, retenez le souffle long temps, expirez par la narine gauche. |

Ujjayi | Souffle victorieux | Inspirez et expirez par les deux narines, en resserrant légèrement la gorge pour produire un léger son continu. |

Shitali | Souffle rafraîchissant (langue en tube) | Roulez la langue en tube, inspirez par la bouche, puis expirez lentement par le nez. |

Bhastrika | Soufflet de forge | Effectuez des inspirations et expirations rapides et puissantes. Après plusieurs souffles, inspirez par la narine droite, retenez le souffle à plein, expirer par la narine gauche. |

Bhramari | Souffle de l’abeille | Inspirez en produisant le son grave d’un faux-bourdon, puis expirez en émettant un bourdonnement doux, comme celui d’une abeille femelle. |

Murcha | Extase yogique | Inspirez profondément, appliquez le verrouillage du menton (jalandhara bandha), en le maintenant expirez lentement. |

Plavini | Souffle flottant | Inspirez profondément, gonflez l’abdomen d’air et retenez. |

Sitkari | Souffle frais (par les dents) | Serrez doucement les dents, inspirez par les interstices, puis expirez par le nez. |

La culmination des pratiques de kumbhaka dans le Hatha Yoga est atteinte avec le kevala kumbhaka, ou rétention spontanée du souffle, sans inspiration ni expiration préalable. Il ne s’agit plus d’une technique imposée, mais d’un état naturel.

Le verset suivant affirme que celui qui parvient à cet accomplissement détient la maîtrise totale du souffle — il peut le retenir aussi longtemps qu’il le souhaite — et accède alors au Rajayoga.

“Celui qui maîtrise le kevalakumbhaka atteint sans aucun doute la capacité de retenir son souffle aussi longtemps qu’il le souhaite, ainsi que l’état de Rajayoga.”

Hatha Yoga Pradipika 2:76

Quelques vers plus loin, on peut à nouveau constater le rôle central que joue la respiration et grâce à elle l’éveil de la kundalini.

“Par l’effet de la rétention du souffle, la kundalini s’éveille ; par l’éveil de la kundalini, la sushumna se libère de ses blocages, et la réussite dans le Hatha Yoga s’ensuit.“

Hatha Yoga Pradipika 2:79

Shat karmas

Les shatkarmas constituent six pratiques purificatrices, parfois appelées Hatha Yoga kriyas ou shat kriyas. Étonnamment, elles ne figurent pas dans un chapitre à part dans le Hatha Yoga Pradipika, mais bien dans celui consacré au pranayama et au kumbhaka. C’est un peu comme découvrir un manuel d’énergie subtil avec, en annexe, un guide de plomberie intérieure. Pourtant, cela a du sens : dans la logique du Hatha Yoga, purifier le corps — et, par extension, les canaux subtils — favorise la maîtrise du souffle.

Voici les six shatkarmas, avec une courte description :

Dhauti : nettoyage du système digestif par diverses méthodes, comme l’ingestion d’eau salée suivie d’un vomissement volontaire.

Basti : lavement yogique destiné à nettoyer le côlon.

Neti : le lavage du nez avec de l’eau tiède salée.

Trataka : concentration visuelle sur un point fixe, souvent une flamme, pour purifier les yeux et calmer l’esprit.

Nauli : massage interne du ventre par des contractions et rotations des muscles abdominaux.

Kapalabhati : respiration active et rythmée qui nettoie les poumons et stimule l’énergie vitale.

L’apparition des shatkarmas dans le chapitre sur le pranayama de le Hatha Yoga Pradipika marque un tournant important dans l’histoire du yoga. Pour la première fois, un ensemble de techniques est présenté de manière explicite comme visant à purifier le corps et à éliminer les maladies, conférant au Haṭha Yoga une véritable dimension thérapeutique. Comme l’a souligné Jason Birch (2011), ces pratiques sont absentes des premiers textes de Hatha Yoga, mais deviennent un élément central dans le Hatha Yoga Pradipika, témoignant d’une évolution vers une approche plus systématique de la purification — en résonance avec certaines méthodes de l’Ayurveda.

Les six shatkarmas, tels que le nettoyage nasal (neti), le lavage de l’estomac (dhauti) ou le lavement yogique (basti), rappellent en effet des procédures ayurvédiques comme le nasya, le vamana ou le vasti. Plusieurs chercheurs, dont James Mallinson (Mallinson & Singleton, 2017), ont souligné cette parenté, révélatrice d’un échange profond entre les traditions médicales et yogiques de l’Inde médiévale. Ainsi, bien avant que le yoga ne devienne un outil moderne de bien-être, ses textes fondateurs intégraient déjà une logique de soin du corps comme socle de la transformation intérieure.

Les mudras dans le Hatha Yoga Pradipika

Le Hatha Yoga Pradipika consacre tout le troisième chapitre aux mudras.

Les premières mudras — décrites dans l’Amritasiddhi, le plus ancien texte de Hatha Yoga — constituent le cœur même de cette tradition. Svatmarama les reprend dans des termes très proches, témoignant d’une continuité claire avec les textes précédents.

La triade fondamentale est constituée de :

Maha mudra

Maha bandha

Mahavedha

Voici la description de maha mudra :

“Voici maintenant le grand sceau (mahamudra) : le yogi doit presser le périnée avec le talon du pied gauche, saisir le pied de la jambe étendue avec les mains et inspirer par la bouche.

Le yogi doit appliquer le verrouillage de la gorge et retenir le souffle dans la partie supérieure du corps. De la même manière qu’un serpent frappé par un bâton prend la forme du bâton, ainsi, la déesse Kundalini se redresse soudainement. Puis elle devient immobile dans le récipient aux deux moitiés.”

Hatha Yoga Pradipika 3:10-3:12

À cette base s’ajoutent plusieurs techniques apparues ultérieurement, que le Hatha Yoga Pradipika intègre également :

Uddiyana bandha

Mula bandha

Jalandhara bandha

Kechari mudra

Viparita karani mudra

Vajroli mudra

Shakti chalana

Pour aller plus loin, vous pouvez lire notre article dédié : « Les mudras dans le Hatha Yoga« .

Ces méthodes, fondées sur des actions physiques précises, visent à éveiller la kundalini, à sceller le prana dans le corps, et à interrompre le flot du temps intérieur. À ce stade, le yoga devient pleinement ésotérique. Et la pratique la plus ésotérique est celle de la kechari mudra.

“Quand la langue est retournée en arrière et insérée dans la cavité du crâne, et que le regard est dirigé entre les sourcils, khecarimudra se manifeste.”

Hatha Yoga Pradipika 3.34

Cette méthode avancée et fascinante consiste à insérer la langue au-dessus du palais. Selon Svatmarama, il faut couper le frein pour y parvenir, mais des étirements progressifs durant plusieurs mois peuvent aussi suffire. L’auteur affirme que ses effets sont puissants.

“Pour le yogi qui connaît khecarimudra, il n’y a ni maladie, ni mort, ni sommeil, ni faim, ni soif, ni évanouissement.”

Hatha Yoga Pradipika 3.36

Un collègue, le Français Yogi Maheshwar, raconte comment, après avoir réussi la khecari mudra pour la première fois — et l’avoir maintenue pendant plusieurs heures — il a passé une nuit entière sans sommeil, dans un état quasi psychédélique. Cette expérience intense a été suivie d’une période où, spontanément, il n’a rien mangé pendant plusieurs jours.

Pour approfondir : Lire mon article sur la khechari mudra.

Une alchimie intérieure

Contrairement aux mudras modernes, souvent réduites à de simples gestes des mains (qui sont entièrement absents de ce texte), les mudras du Hatha Yoga Pradipika impliquent souvent l’ensemble du corps.

Elles mobilisent les organes génitaux, la langue, le ventre, la gorge — avec précision, engagement, et toujours dans une logique de scellage du souffle et des énergies.

Ce sont des techniques d’alchimie corporelle : elles stimulent la montée de l’énergie (kundalini), empêchent la perte de l’élixir vital (amrita ou bindu), et mènent à un état de concentration absolue.

La puissance des mudras

Le Hatha Yoga Pradipika insiste fortement sur la dimension secrète et transformatrice des mudras. Transmises traditionnellement de maître à disciple, ces pratiques ne sont pas de simples exercices corporels, mais des clés puissantes qui agissent sur le souffle, l’énergie et la conscience. Elles sont réservées aux yogis ayant déjà purifié leur corps et stabilisé leur souffle.

Cette purification est nécessaire pour pouvoir apprécier les techniques les plus subtiles du Hatha Yoga. À titre de référence, lors des retraites de trois mois dirigées par Swami Janakananda, nous passions six semaines à pratiquer des techniques préparatoires avant d’aborder les grands mudras.

Le texte affirme sans ambiguïté que la pratique correcte des mudras peut préserver le corps de la mort et conduire à l’immortalité (HYP 3.9 et 3.82).

Cette immortalité peut être comprise de différentes manières :

– comme un état yogique de libération intérieure, non affecté par le temps, la souffrance ou la peur de la mort.

– ou bien, comme une immortalité physique réelle, obtenue par la maîtrise du souffle, l’éveil de la kundalini et la rétention du bindu (l’élixir vital).

De nombreux yogis de la tradition ont réellement cru en cette possibilité : vivre des siècles, voire transcender la mort biologique par la transformation du corps subtil.

Et il existe des témoignages de yogis âgés qui, extérieurement, paraissent beaucoup plus jeunes que leur âge réel, ce qui continue d’alimenter cette perspective.

Le texte ne cherche pas à atténuer cette affirmation. Il reflète une vision du yoga dans laquelle le corps devient un véhicule divin, apte à contenir l’immortalité.

Du souffle à l’absorption : le chemin vers le samadhi selon le Hatha Yoga Pradipika

Le Hatha Yoga Pradipika culmine dans un chapitre entièrement consacré au samadhi, cet état d’absorption méditative totale que toutes les pratiques visent à éveiller. Après avoir stabilisé le corps par les asanas, purifié les canaux subtils par le praṇayama, et éveillé la kundalini par les mudras, le yogi peut alors s’établir dans une immobilité intérieure profonde, au-delà du souffle, des pensées et du temps.

Le souffle, jusqu’ici support et véhicule, s’efface. La conscience s’absorbe dans sa propre source.

Ainsi, le raja yoga devient l’aboutissement naturel du Hatha Yoga. Svatmarma appelle aussi cet état unmani ou manonmani, l’état au-delà du mental.

Mais ce passage ne se fait pas dans le vide. Le Hatha Yoga Pradipika insiste sur un élément-clé du processus d’absorption : l’écoute du nada, le son intérieur spontané. Lorsque le souffle s’apaise, un bourdonnement subtil émerge. Svatmarama consacre une bonne partie du chapitre sur le samadhi à ce phénomène du nada.

Le yogi fixe alors son attention sur ce son — d’abord grossier, puis de plus en plus fin — jusqu’à ce que le mental se dissolve totalement dans cette vibration intérieure, révélant un état de silence absolu.

Svatmarama décrit cette expérience comme un point d’union intérieure, où le mental s’éteint comme une flamme à l’abri du vent, et où l’état ultime n’est ni veille, ni sommeil, ni rêve — mais pure présence.

Ce qui distingue le Hatha Yoga Pradipika

Comment se compare le Hatha Yoga Pradipika aux autres textes fondateurs du yoga ? Il ne suit ni la voie dévotionnelle de la Bhagavad Gita, ni l’éthique rigoureuse des Yoga Sutra. Il ne commence pas par la foi, les yama-niyama ou la métaphysique, mais par des pratiques concrètes : postures, souffle, énergie.

Ce choix reflète une logique tantrique et pragmatique. Le corps n’est pas vu comme un obstacle, mais comme un instrument sacré de transformation intérieure. La progression est incarnée : purification, activation, absorption.

Le texte s’adresse à ceux qui veulent vivre le yoga par l’expérience directe. Dans cet esprit, la transformation ne passe pas d’abord par les concepts, mais par l’engagement physique, la maîtrise du souffle, l’éveil de l’énergie.

C’est ce qui rend le Hatha Yoga Pradipika unique : une voie résolument intérieure, enracinée dans le corps et le souffle, qui mène pourtant au plus subtil — jusqu’à l’union silencieuse du samadhi.

Traductions : lesquelles choisir ?

Il existe aujourd’hui de nombreuses traductions du Hatha Yoga Pradipika, certaines plus érudites, d’autres plus pédagogiques. Voici un aperçu des principales versions disponibles en anglais et en français, avec leurs points forts.

Les traductions modernes — souvent basées sur des manuscrits différents — ne peuvent pas être strictement identiques, et reflètent toujours à la fois les choix du traducteur et les sources utilisées. Les différences sont significatives, et parfois frustrantes pour ceux qui cherchent à comprendre le sens original du texte.

De plus, de nombreuses traductions incluent des commentaires, dans lesquels les auteurs expliquent, interprètent… ou parfois orientent le lecteur selon leur propre vision. Il peut être tentant de s’appuyer sur ces commentaires pour comprendre le texte — mais il faut garder à l’esprit qu’ils varient considérablement d’un traducteur à l’autre.

Mon maître, Swami Janakananda, nous a toujours encouragés à lire les versets avec attention, et à nous méfier des commentaires.

Voici quelques éditions à consulter.

En anglais

Brian Dana Akers (2002) édition Yoga Vidya

Une version claire, simple, facile à lire. Elle comprend le texte en sanskrit (devanagari) et en anglais. Peu annotée, et à mon avis idéale pour la découverte du texte. Elle inclut également de nombreuses photos des pratiques décrites dans le texte, ce qui la rend particulièrement accessible aux pratiquants contemporains. C’est une traduction que je recommande.

L’édition critique en ligne (2025)

Fruit d’un travail collaboratif dans le cadre du projet Light on Hatha Yoga, cette édition est la plus fidèle à l’original. Elle est claire, bien structurée, et grâce à son format numérique, il est facile d’y retrouver rapidement les informations recherchées. En plus du texte en sanskrit (devanagari) et de la traduction en anglais, elle propose également une transcription du sanskrit en caractères latins. En prime, elle est entièrement gratuite et accessible depuis votre navigateur.

Pancham Sinh (1914)

Une traduction historique, longtemps la seule disponible en anglais. Son style est un peu daté, mais elle reste précieuse pour comprendre la réception du texte au début du XXe siècle. Cette traduction s’appuie fortement sur le commentaire Jyotsna, écrit au XVIIIᵉ siècle par le yogi Brahmananda. Elle est parfois utilisée comme base dans les écoles traditionnelles anglophones.

Satyananda Saraswati (Bihar School of Yoga) (1985)

Une traduction vivante, claire et bien expliquée, intégrée à une pédagogie complète et illustrée. Elle constitue un excellent pont entre la tradition et la compréhension moderne. Le texte est accompagné de commentaires détaillés approuvés par Swami Satyananda, ce qui en fait un outil de référence. En plus du texte en sanskrit (devanagari) et de la traduction en anglais, elle propose la transcription du sanskrit en caractères latins.

En français

Tara Michaël (1974, réédition 2024)

Une traduction respectée et claire, fondée sur les manuscrits disponibles à l’époque. Elle offre un excellent équilibre entre rigueur philologique et accessibilité. Les commentaires sont clairs et accessibles. La réédition revue et augmentée de 2024 comprend une nouvelle introduction ainsi que des notes enrichies. Elle propose uniquement la traduction française.

Jean Papin (1994)

Une traduction parfois un peu littéraire, mais globalement fidèle au texte. Les commentaires sont plus interprétatifs, avec une sensibilité ésotérique ou symbolique.

Satyananda Yoga France

Une traduction française de la version anglaise de Swami Satyananda Saraswati (1985), publiée par la Bihar School of Yoga. Utilisée dans certaines formations en France.

Pédagogique, illustrée, vivante, elle reflète l’approche propre à cette lignée. Ce n’est pas une traduction académique du sanskrit, mais une interprétation guidée par la tradition vivante du yoga Satyananda.

À qui s’adresse le Hatha Yoga Pradipika aujourd’hui ?

Bien que rédigé il y a plusieurs siècles dans un contexte culturel très différent du nôtre, le Hatha Yoga Pradipika conserve une étonnante pertinence. Il ne s’adresse pas à un public généraliste, ni à ceux qui voient dans le yoga une simple forme d’exercice doux. Ce traité parle aux pratiquants engagés, désireux de comprendre la profondeur du Hatha Yoga et prêts à explorer ses dimensions énergétiques, méditatives et transformatrices.

Il est particulièrement précieux pour :

– les enseignants de yoga qui souhaitent relier leur enseignement aux sources classiques.

– les chercheurs du yoga prémoderne qui cherchent une pratique allant bien au-delà des postures.

– les passionnés d’histoire du yoga qui veulent comprendre l’évolution des traditions et des lignées.

Cependant, il est important de souligner que, même s’il est profondément inspirant, ce texte n’est pas un manuel complet. Il reste volontairement allusif, parfois flou, et ne donne pas tous les détails nécessaires à une mise en pratique autonome.

Comme Svatmarama l’affirme lui-même, le Hatha Yoga doit être appris auprès d’un maître, un guru, capable de transmettre les instructions appropriées au bon moment, et de créer un cadre favorable à une véritable transformation. Une transformation qui dépasse largement ce que la plupart des gens considèrent aujourd’hui comme « faire du yoga ».

A retenir

- Le Hatha Yoga Pradipika est un texte classique du XVe siècle qui structure les enseignements du Hatha Yoga en quatre chapitres, centrés sur : asana, pranayama, mudra et samadhi.

- Il ne fonde pas le Hatha Yoga, mais en propose une synthèse claire et pédagogique, nourrie de textes antérieurs comme l’Amritasiddhi ou le Dattatreya Yoga Shastra.

- Le texte expose un chemin complet : du corps vers l’esprit, du souffle vers le silence, de l’effort vers l’absorption.

- Selon Svatmarama, le Hatha Yoga est un escalier vers le raja yoga — une pratique d’absorption méditative profonde, atteinte notamment par l’écoute intérieure du nada (le son subtil).

- Contrairement à d’autres textes de yoga célèbres (comme la Bhagavad Gita ou les Yoga Sutra), le HYP ne commence ni par l’éthique ni par la dévotion, mais par une pratique directe, enracinée dans le souffle, l’énergie et le corps.

- Il est toujours lu aujourd’hui dans de nombreuses formations de professeurs, mais sa lecture demande du recul : les instructions sont souvent allusives et incomplètes.

- Comme le rappelle l’auteur lui-même, ce yoga exige un maître : seul un guide expérimenté peut transmettre les pratiques de manière juste, progressive et sécurisante.

Questions fréquentes sur le Hatha Yoga Pradipika

Sources

Mallinson, J., & Singleton, M. (2017). Roots of Yoga. Penguin Classics.

Birch, J., Mallinson, J., Hanneder, J., Demoto, M., & Liersch, N. (2025). Haṭhapradīpikā: A critical edition [Digital edition]. Light on Haṭha Yoga Project. http://hathapradipika.online/

Birch, J. (2019). The meaning of haṭha in early haṭha yoga texts. Journal of the American Oriental Society, 139(2), 395–425.

Mallinson, J. (2004). The Gheranda Saṃhitā: The original Sanskrit and an English translation. Yoga Vidya.

Birch, J. (2020). Haṭhayoga’s floruit on the eve of colonialism. In E. Bowles, S. G. Gasparini, & A. Niccolai (Eds.), Histories of meditation, 1200–1800 (pp. 111–145). Brepols.

Rencontrez votre auteur

Christian Möllenhoff

Professeur de yoga et formateur d’enseignants, Christian est reconnu pour sa pédagogie rigoureuse et inspirante. Il est le professeur principal de l’école Yoga & Méditation Paris, le créateur du site Forceful Tranquility, et l’auteur principal de ce blog.

Approfondir le yoga et la méditation

Nous publions régulièrement des articles de fond sur le yoga et la méditation, fondés sur les textes anciens et l’expérience vécue, et ancrés dans la tradition et la science moderne.

Gratuit · 1 article chaque vendredi · désinscription à tout moment